Wordで作業中に文字を入力できなかったり、図形を動かそうとすると「この操作は許可されていません」「編集が制限されています」と表示されてしまう――そんな時は、多くの場合「文書の保護(編集の制限)」機能が有効になっていることが原因です。

誤操作を防ぐには便利な機能ですが、修正や追記が必要なときは、以下の手順で保護を解除する必要があります。

- 保護されているWord文書を開き、「校閲」タブをクリック

- 「保護」をクリックし、「編集の制限」を選択

- 表示されたメニューで「保護の中止」をクリック(パスワードが設定されている場合は入力)

- 「書式の制限」と「編集の制限」のチェックを外し、閉じるボタンをクリック

- 文書の保護が解除され、編集できるか確認する

この記事では、Wordの「校閲」タブから文書の保護を解除する最も基本的な方法を、初心者にも分かりやすく手順付きで解説します。

この記事を参考に、編集制限を解除して、スムーズな作業を再開してください。

目次

編集が制限されているWordファイルの特徴

Word文書が保護されている(編集制限が有効な)状態では、次のような症状が現れます。

- 文字入力や図形の移動・サイズ変更ができない(リボンのコマンドがグレーアウトする)

- 「この操作は許可されていません」「読み取り専用です」と表示される

- 「上書き保存」ボタンが表示されない

- 右クリックメニュー内の項目が選択できない(グレーアウトする)

制限の種類によっては「見たり選択したり」はできるが「保存ができない」ケースもあります。

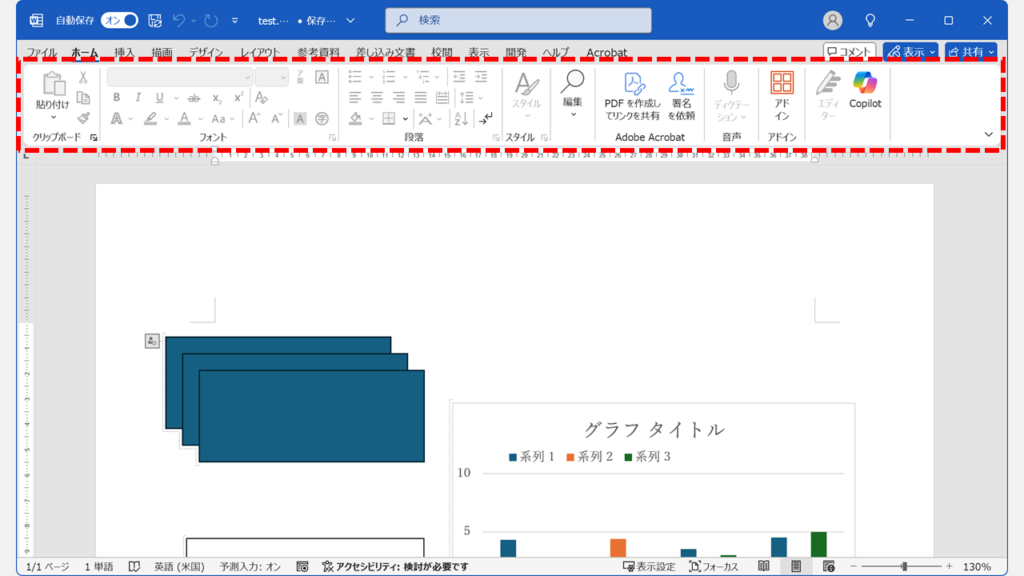

文字入力や図形の移動・サイズ変更ができない(リボンのコマンドがグレーアウトする)状態

文字入力や図形の移動・サイズ変更ができない(リボンのコマンドがグレーアウトする)状態

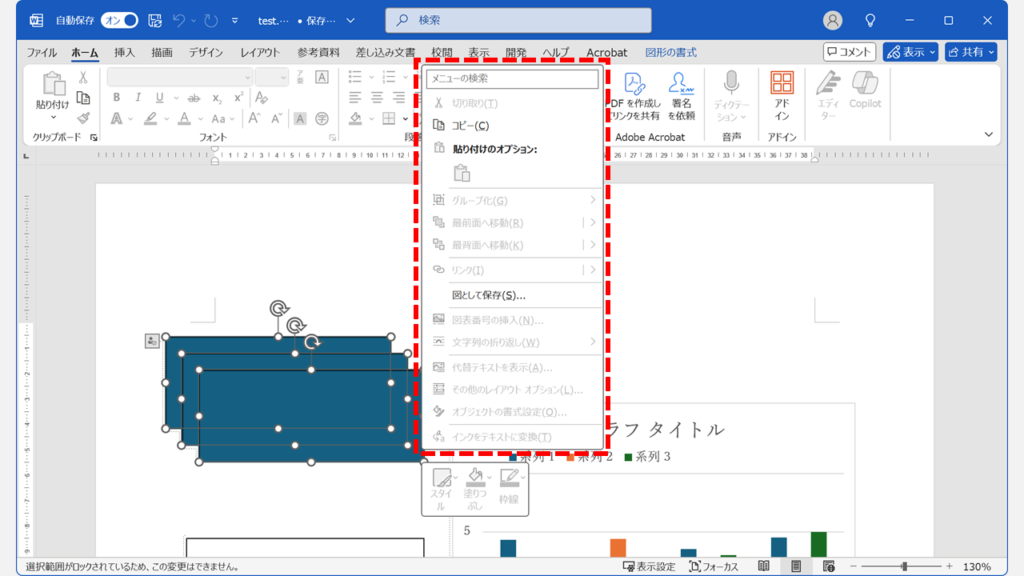

右クリックメニューの中が選択できない(グレーアウトする)状態

右クリックメニューの中が選択できない(グレーアウトする)状態

Word文書の保護(編集の制限)を解除する方法

Wordで文書が編集できない場合、多くはWord文書が保護されています。

ここでは、Wordのリボンメニューにある「校閲」タブを使って、その文書の保護を解除する最も標準的で簡単な手順を具体的に見ていきましょう。

STEP

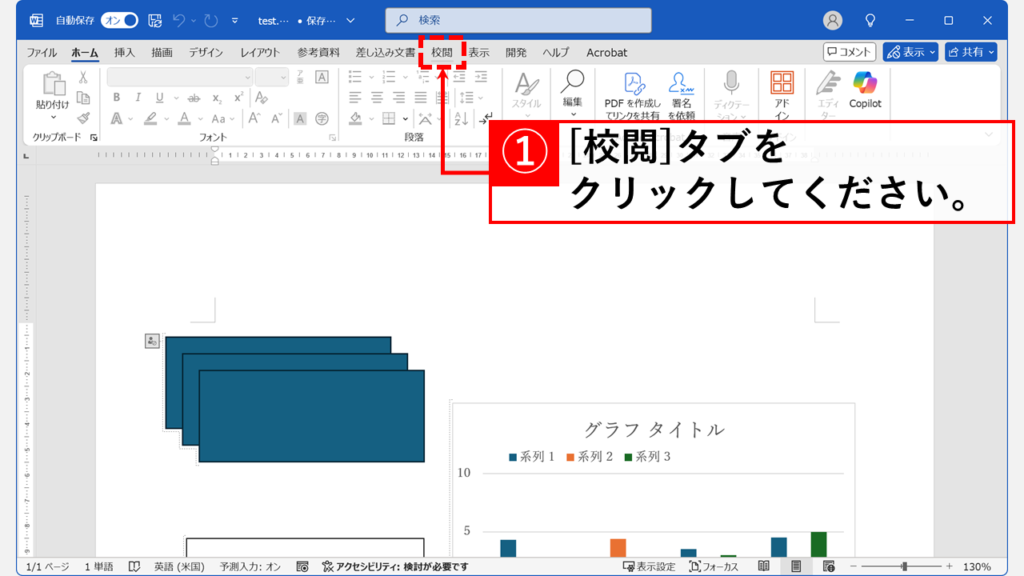

文書の保護(編集の制限)が有効なWordファイルを開き、「校閲」タブをクリック

まず、Wordの画面上部にあるメニューが並んでいる「リボン」の中から、「校閲」タブをクリックしてください。

Word文書の保護(編集の制限)を解除する方法 Step1

Word文書の保護(編集の制限)を解除する方法 Step1

STEP

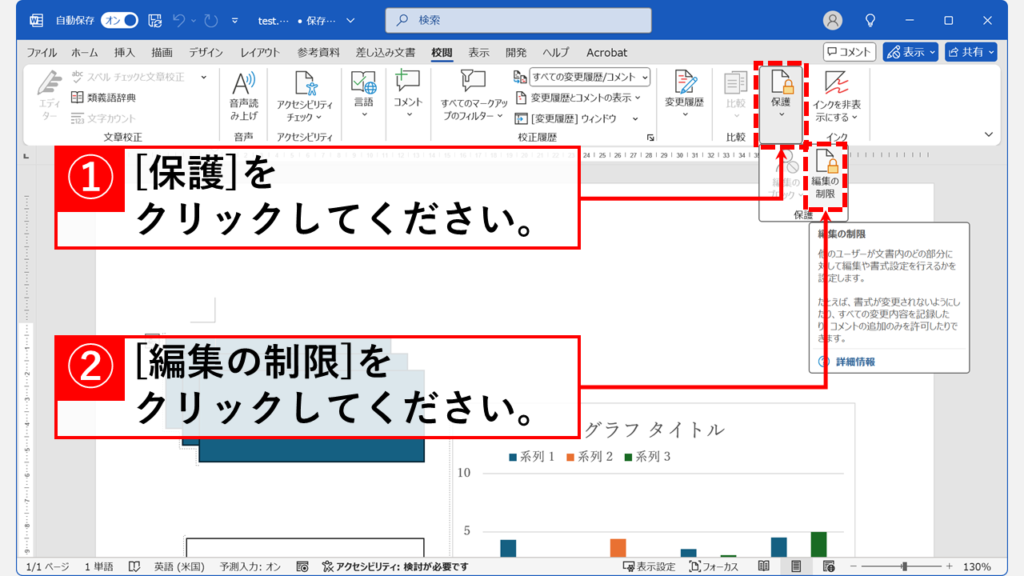

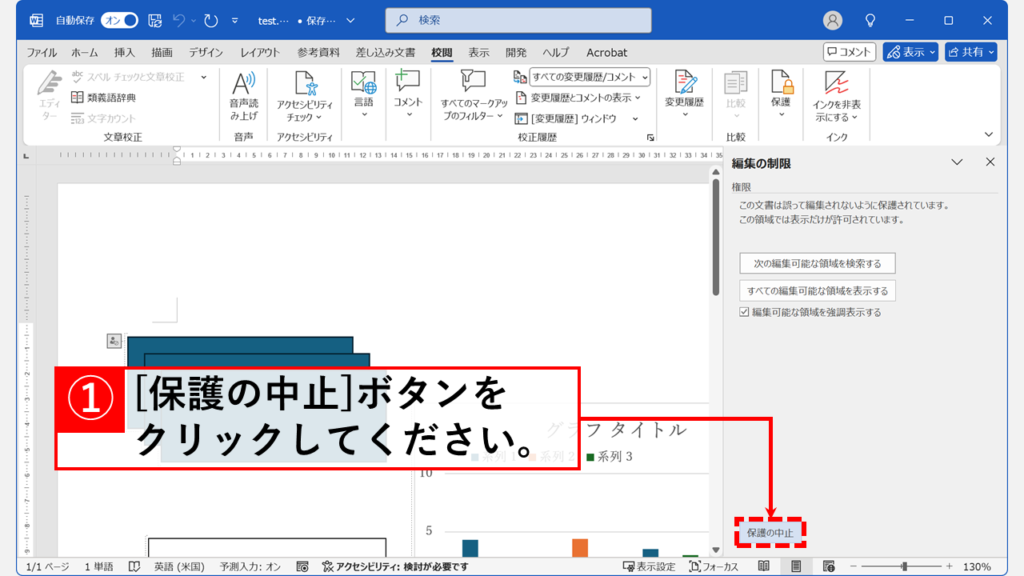

「保護の中止」ボタンをクリック

「編集の制限」をクリックすると、Wordの右側に「編集の制限」ウィンドウが表示されます。

その中にある「保護の中止」ボタンをクリックしてください。

「保護の中止」ボタンをクリックするとパスワードの入力を求められることがあります。

Word文書の保護(編集の制限)を解除する方法 Step3

Word文書の保護(編集の制限)を解除する方法 Step3

STEP

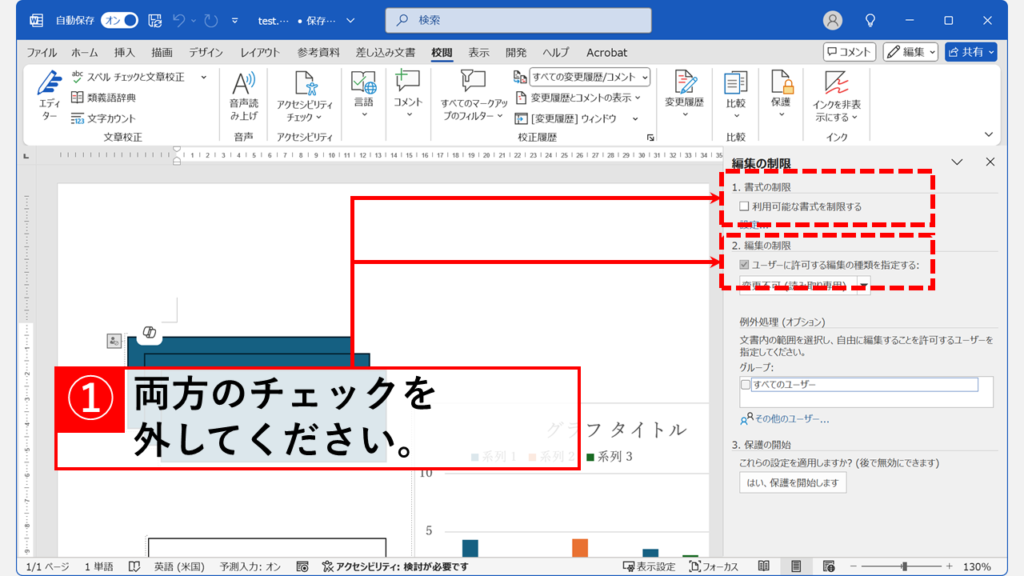

「書式の制限」と「編集の制限」のチェックを外す

次に、「書式の制限」と「編集の制限」両方のチェックを外してください。

Word文書の保護(編集の制限)を解除する方法 Step4

Word文書の保護(編集の制限)を解除する方法 Step4

STEP

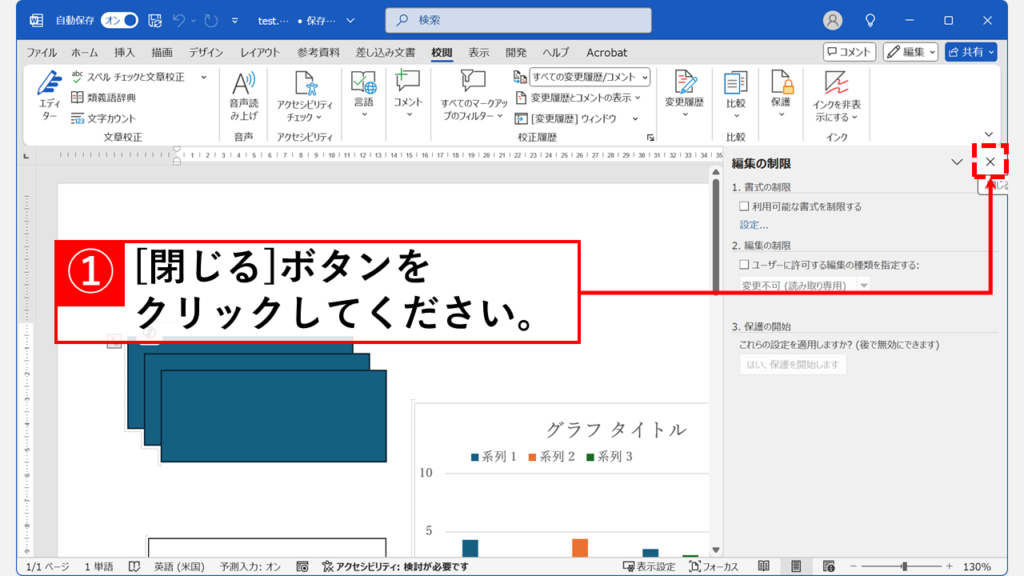

「閉じる」ボタン(✕)をクリック

最後に「閉じる」ボタン(✕)をクリックしてください。

Word文書の保護(編集の制限)を解除する方法 Step5

Word文書の保護(編集の制限)を解除する方法 Step5

STEP

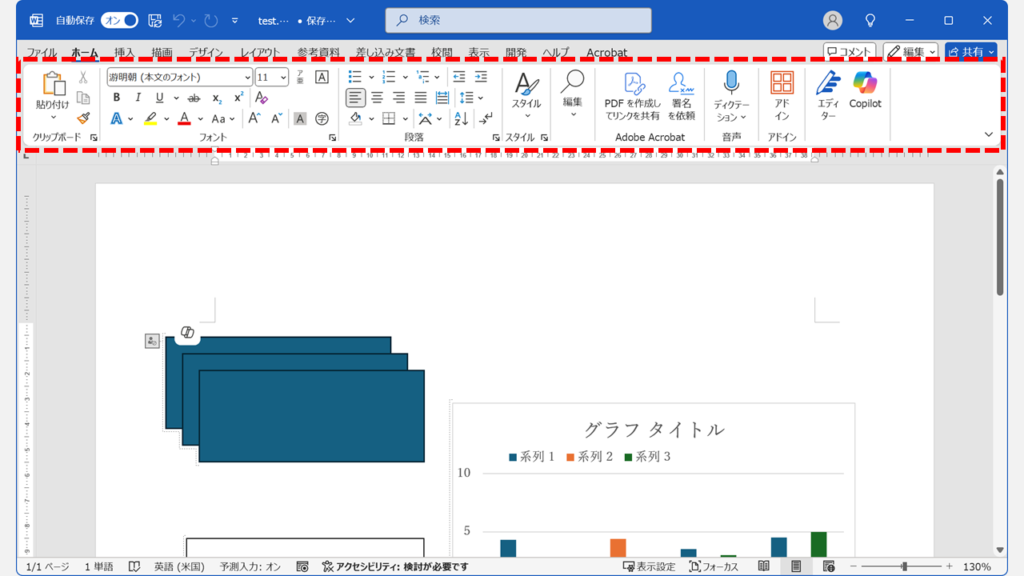

Word文書の保護(編集の制限)が解除されたか確認する

最後にWord文書の保護(編集の制限)が解除されたことを確認してください。

確認のポイントは編集が制限されているWordファイルの特徴 を御覧ください。

Word文書の保護(編集の制限)を解除する方法 Step6

Word文書の保護(編集の制限)を解除する方法 Step6

Word文書の保護(編集の制限)のパスワードを忘れてしまった場合

前の手順で「保護の中止」ボタンをクリックした際にパスワードを要求されたものの、設定したパスワードをどうしても思い出せない、忘れてしまった…。これは非常によくある、そして大変困る状況です。

まず重要な点としてご理解いただきたいのは、Wordの標準機能としては、設定されている文書の保護(編集の制限)パスワードを解析したり、強制的に解除したりする方法は用意されていないということです。

これは、意図しない第三者による安易な解除を防ぐためのセキュリティ上の仕様でもあります。

インターネット上では様々な情報が見つかるかもしれませんが、安易な解除ツールや不明なマクロなどの利用は、ファイル破損やセキュリティ上のリスクを伴う可能性がありますので注意が必要です。

この「文書の保護(編集の制限)を解除するパスワードを忘れてしまった」という場合の考え方や、状況に応じたより詳しい対処法、そして注意点などについては、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひこちらをご参照ください。

関連記事

【Word】文書の保護パスワードを忘れた場合の対処法|編集制限を強制解除 | 情シスの自由帳

Wordの「編集の制限」パスワードを忘れてお困りですか?この記事では、docxファイルを直接編集して保護を強制的に解除する、ツール不要の裏ワザを解説。ファイル破損のリス...

Word文書の保護(編集の制限)を解除する方法に関するよくある質問と答え

Word文書の保護(編集の制限)を解除する方法に関するよくある質問と答えをまとめました。

- Wordで文字が入力できない、編集できない場合の最も一般的な原因は何ですか?

-

最も一般的な原因は、この記事で解説している「文書の保護(編集の制限)」機能が有効になっていることです。

「校閲」タブから保護を解除できるか試してみてください。

- 「文書の保護」と「読み取り専用」はどう違うのですか?

-

「読み取り専用」はファイルを開く際に編集しないことを推奨するだけの緩やかな設定ですが、「文書の保護」はパスワードを使って、より強力に編集操作そのものを禁止する機能です。

「読み取り専用」を解除する方法はこちらの記事 をご覧ください。

- パスワードが分からないと、編集制限は絶対に解除できませんか?

-

Wordの正規の機能では解除できません。

ただし、.docx形式のファイルであれば、XMLを直接編集して強制的に解除する方法をこちらの記事 で解説しています。

- Mac版のWordでも、同じ手順で保護を解除できますか?

-

はい、基本的な手順は同じです。

- 文書の保護を解除すると、誰がいつ解除したか記録は残りますか?

-

いいえ、Wordの標準機能では、誰がいつ保護を解除したかという詳細なログ(記録)は残りません。

- 文書の保護を解除したら、元に戻せますか?

-

はい、いつでも元に戻せます。

「校閲」→「保護」→「編集の制限」から、再度同じ手順で保護を有効にし、必要であれば新しいパスワードを設定してください。

- パスワードを入力しても「パスワードが違います」と表示されます。

-

大文字と小文字、全角と半角が正しく入力されているか確認してください。

Caps Lockキーがオンになっていることもよくある原因です。

それでも解決しない場合は、パスワードを忘れた場合の対処法 を検討する必要があります。

- なぜ、このような文書の保護機能があるのですか?

-

契約書や申請書など、書式や定型文を勝手に変更されたくない文書で、誤操作や改変を防ぐために使われます。

- パスワードを何回か間違えると、ファイルはロックされますか?

-

Wordのこの機能では、パスワードの試行回数に制限はなく、間違え続けてもファイルがロックされることはありません。

- 「保護の中止」をしたのに、まだリボンのボタンがグレーアウトしています。

-

「保護の中止」を行った後、右側の作業ウィンドウで「1. 書式の制限」「2. 編集の制限」の両方のチェックボックスが外れていることを確認してください。

どちらかのチェックが残っていると一部の制限が有効なままになります。

- Wordが「互換モード」で開いています。これは編集制限と関係ありますか?

-

いいえ、関係はありません。

「互換モード」は、古いバージョンのWord(.doc形式など)で作成されたファイルを開いていることを示す表示です。早めに新しいバージョンのWord(.docx形式)に変換 することをおすすめします。

- 文書の保護を解除すると、設定されていたコメントや変更履歴は消えますか?

-

いいえ、消えません。

保護の解除は、あくまで「編集操作を許可する」だけであり、既存のコメントや変更履歴には影響しません。

- Word文書全体ではなく、一部分だけを保護したり、逆に一部分だけ編集を許可したりすることはできますか?

-

はい、どちらも可能です。Wordの「編集の制限」機能は、文書全体を保護した上で、特定の範囲だけを「例外」として編集を許可する、という使い方ができます。

詳しくはMicrosoft公式サイト をご覧ください。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

記事の内容は独自検証に基づくものであり、MicrosoftやAdobeなど各ベンダーの公式見解ではありません。

環境によって結果が異なる場合がありますので、参考のうえご利用ください。

誤りのご指摘・追記のご要望・記事のご感想は、記事のコメント欄またはこちらのお問い合わせフォームからお寄せください。個人の方向けには、トラブルの切り分けや設定アドバイスも実施します。

※Microsoft、Windows、Adobe、Acrobat、Creative Cloud、Google Chromeほか記載の製品名・サービス名は各社の商標または登録商標です。

コメント